Dieses Blatt zeigt die Aufteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche [LNF] in der Wallonie nach den dort angebauten pflanzlichen Erzeugnissen: Futterbauflächen, Getreide, industrielle Kulturen und sonstige Kulturen.

Der Anteil der einzelnen Pflanzenproduktionen hat sich seit 1990 kaum verändert. Futterpflanzen dominieren im Jahr 2023 immer noch die Landschaft und bedecken mehr als die Hälfte der wallonischen LNF. Die wichtigste Handelsfrucht ist nach wie vor Winterweizen mit einem Anteil von 18 % der LNF.

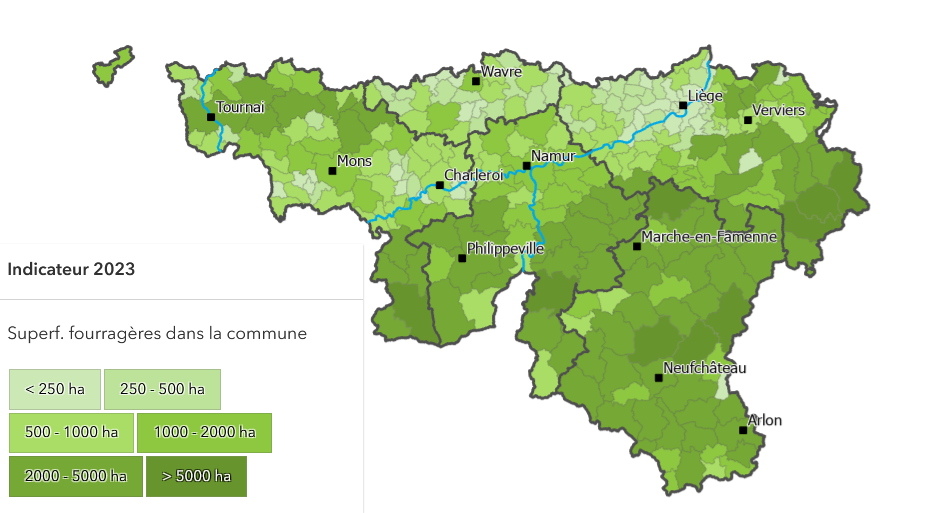

Die Futtermittelproduktion nimmt 55 % der wallonischen LNF ein, dieser Prozentsatz hat sich seit 1990 kaum verändert

Die Futtermittelproduktion umfasst alle Kulturen, die für die Tierernährung bestimmt sind, sowie Weiden, unabhängig davon, ob es sich um Dauergrünland oder temporär genutzte Weiden handelt. Im Jahr 2023 umfassen diese Produktionen 402 385 ha, d. h. mehr als die Hälfte der LNF in der Wallonie. Ihre Bedeutung bestätigt das Gewicht des Rinderzuchtsektors in der wallonischen Agrarlandschaft. Jeder vierte Hektar wird für Getreide genutzt, und 9 % der LNF sind für Industriekulturen vorgesehen. Der Begriff „Industriekulturen“ umfasst alle Kulturen, die nicht direkt im Betrieb verwendet werden können und mittels aufwendiger Verfahren verarbeitet werden müssen. Diese Verteilung ist im Laufe der Zeit relativ stabil geblieben.

- Während der letzten drei Jahrzehnte blieb Dauergrünland die wichtigste Futtermittelproduktion in der Wallonie

Im Jahr 2023 dominiert weiterhin das Dauergrünland mit 76 % der wallonischen Futterfläche. Der Rest dieser Fläche wird überwiegend mit Futtermais und Wechselgrünland bewirtschaftet.

Seit 1990 hat sich die Verteilung auf die verschiedenen Futtermittel relativ wenig verändert, obwohl Dauergrünland um 16 % abgenommen hat, während Futtermais (+20 %) und Wechselgrünland (+7 %) zugenommen haben.

Die Dauergrünlandflächen stehen in einem positiven Zusammenhang mit der Größe der Rinderhaltung auf Ebene der Regionen oder Provinzen. Somit sind sie in den Ardennen oder in der Provinz Luxemburg in der Mehrheit. Der Anbau von Futtermais ist in der Wallonie ungleichmäßig verteilt. Das Lehmgebiet und das Condroz vereinen mehr als die Hälfte der Fläche auf sich. Auf Provinzebene entfallen allein auf den Hennegau 40 % der erfassten Futtermaisanbauflächen.

Auf die Wallonie entfallen 2023 zwei Drittel des belgischen Dauergrünlands, auf Flandern zwei Drittel der Futterpflanzen. So ist die Wallonie eher auf die Rinderzucht ausgerichtet, die eine große Grünlandfläche erfordert; im Gegensatz dazu ist Flandern eher auf die bodenunabhängige Tierhaltung ausgerichtet.

Entwicklung der Futterflächen im Laufe der Zeit

Die Entwicklung der Dauergrünlandflächen muss vor dem Hintergrund mehrerer Faktoren betrachtet werden. Zunächst einmal führte die Rentabilität des Ackerbaus und umgekehrt die Schwierigkeiten der Viehzucht dazu, dass einige Weiden in Ackerland umgewandelt wurden. Parallel dazu hat die Intensivierung der Anbaumethoden dazu geführt, dass der Anbau auf den schlechteren Böden aufgegeben wurde. Und schließlich hat die Entwicklung von Viehzuchtmethoden den Viehbesatz erhöht, sodass die Landwirte auf weniger Hektar gleich viel produzieren können. Diese drei Elemente zusammen haben einen Teil der wallonischen Landschaft neu geordnet, was manchmal zur Überführung bestimmter Flächen in eine nicht-landwirtschaftliche Nutzung führte.

Um diesem Phänomen Einhalt zu gebieten, wurde die Erhaltung von Dauergrünland ab 1992, als die Gemeinsame Agrarpolitik reformiert wurde, durch tierbezogene Beihilferegelungen unterstützt, die den Viehbesatz pro Hektar begrenzten und so die Extensivierung der Viehzucht förderten.

Was den Maisanbau betrifft, so wurde er in unseren Regionen erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Allerdings wurde der für Silage angebaute Mais schnell zur wichtigsten Futterpflanze, nach dem Dauergrünland. Mais ermöglicht hohe Erträge und wird von Rindern gut verwertet.

- Nach einem Rückgang der Anbauflächen für Winterweizen ist diese Kultur mit 131 256 ha im Jahr 2023 wieder beliebt.

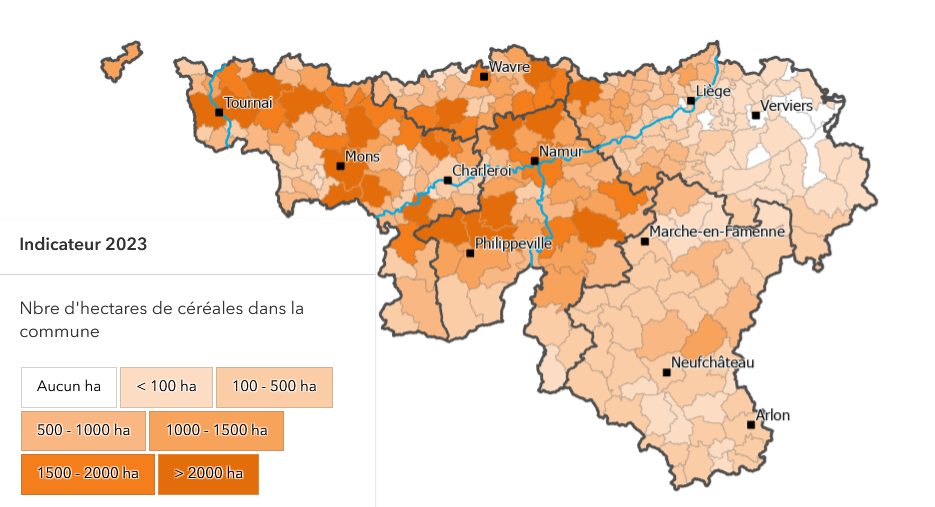

Im Jahr 2023 ist Winterweizen mit 71 % der Getreidefläche immer noch die am weitesten verbreitete Getreidekultur, weit gefolgt von Wintergerste (15 % der Getreidefläche), deren Fläche seit 1990 um die Hälfte abgenommen hat.

Da die Getreideproduktion relativ tiefe Böden erfordert, ist sie ungleichmäßig über die Wallonie verteilt. Im Jahr 2023 wird die Hälfte dieser Produktion im Lehmgebiet angebaut, gefolgt vom Condroz. Zusammengenommen entfallen auf diese Gebiete 77 % der Getreideanbaufläche. Im selben Jahr liegt die Provinz Hennegau mit großem Abstand an der Spitze (38 %), vor der Provinz Namur (25 %). Da sich der Boden weniger dafür eignet, wird in der Provinz Luxemburg relativ wenig Getreide angebaut.

Mehr als die Hälfte der belgischen Getreideanbauflächen befinden sich in der Wallonie (57 %). Seit 1990 ist der Anteil Flanderns an der Getreideproduktion leicht angestiegen.

Entwicklung der Getreideanbauflächen im Laufe der Zeit

Die frühen 1990er-Jahre markierten einen Wendepunkt für den Getreidesektor. Der durch Überproduktion verursachte Zusammenbruch des Getreidemarktes, Spannungen zwischen den großen Exportländern, hohe Lagerbestände usw. führten zu einer erheblichen Verringerung der bepflanzten LNF und zur Einführung von Maßnahmen zur Produktionsregulierung (garantierte Höchstmengen und obligatorische Flächenstilllegung bei der GAP-Reform 92).

- Im Jahr 2023 werden in der Wallonie nur noch halb so viele Zuckerrüben angebaut wie 1990.

Im Jahr 2023 entfällt mehr als die Hälfte der Anbauflächen für Industriepflanzen auf Zuckerrüben, gefolgt von Flachs und Raps mit jeweils 16 %. Seit 1990 ist die mit Zuckerrüben bestellte Fläche um fast 5 0 % zurückgegangen (69 000 vs. 37 400 ha im Jahr 2023). Das Ende der Zuckerquoten im Jahr 2017 führte zu einem Rückgang der Rübenanbauflächen. Dies ist das erste Mal seit einigen Jahren, dass die Anbauflächen zunehmen. Die Flachsanbaufläche ist seit 1990 stark angestiegen.

Im Jahr 2023 liegen 61 % der Anbaufläche für Industriekulturen im Lehmgebiet und 24 % im Condroz. Fast 36 % der Anbaufläche für Industriepflanzen, bei Zuckerrüben sogar die Hälfte, befinden sich in der Provinz Hennegau. Diese geografische Verteilung lässt sich dadurch erklären, dass diese Kulturen tiefere Böden erfordern.

In der Wallonie befinden sich 69 % der Anbauflächen für Industriekulturen. Dieser Prozentsatz hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert.

Entwicklung der Zuckerrübenanbauflächen im Laufe der Zeit

Seit Ende der 1960er-Jahre wird der europäische Zuckermarkt im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) durch eine Gemeinsame Marktorganisation (GMO) geregelt. Bis 2006 bestand das Ziel dieser Agrarpolitik darin, einen stabilen Markt für Erzeuger und Verbraucher zu schaffen. Dies führte zur Einführung von Produktionsquoten, garantierten Mindestpreisen und handelspolitischen Regulierungsinstrumenten wie Exportsubventionen oder Importbarrieren. 2006 musste diese „protektionistische“ Politik unter anderem aufgrund einer Klage von Brasilien, Thailand und Australien über die Welthandelsorganisation [WTO] revidiert werden. Diese GAP-Reform zielt darauf ab, die Produktion in den effizientesten Gebieten zu konzentrieren, indem der Sektor umstrukturiert wird. Dies führte zu einer Senkung der Quoten und des Garantiepreises sowie zu einer Änderung der Handelspolitik. Die EU ist gezwungen, ihre Exporte zu reduzieren, während einige neue Erzeugerländer hinzugekommen sind. Um ein Marktungleichgewicht zu vermeiden, wurde diese Reform daher von 2006 bis 2010 schrittweise eingeführt. Die Quoten, die bis 2015 beibehalten werden sollten, wurden schließlich bis 2017 verlängert. Seit diesem Jahr ist der Markt liberalisiert und die Quoten, die Referenzschwelle für den Zuckerpreis, der Mindestpreis für Zuckerrüben und die Exportbeschränkungen wurden abgeschafft.

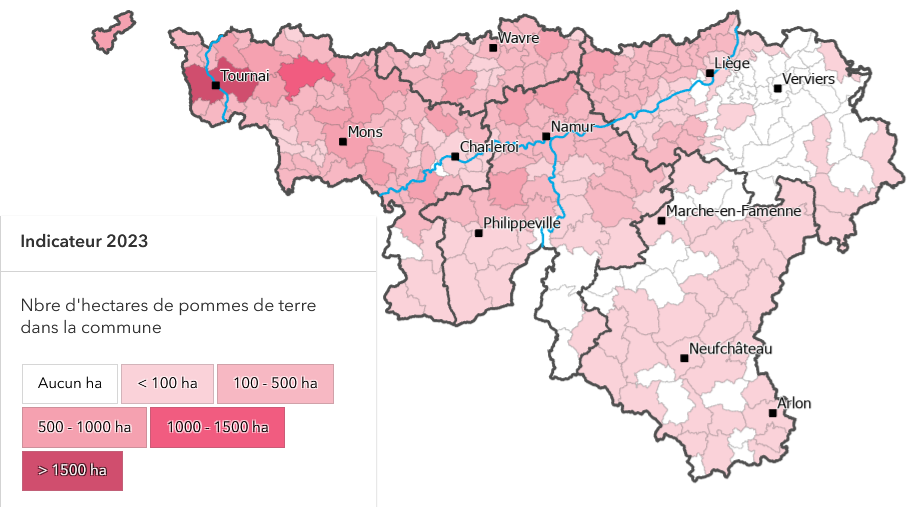

- Rasante Entwicklung bei Kartoffeln seit 2012

Im Jahr 2023 werden mehr als die Hälfte der übrigen Kulturen dem Kartoffelanbau (Knollen und Setzlinge) vorbehalten sein, nämlich 40 880 ha. Diese Fläche wird ganz überwiegend für die Produktion von Knollen (98 %) genutzt, die Produktion von Setzlingen macht nur 870 ha aus. Die Wallonie weist bei dieser Produktionsart ein deutliches Defizit auf.

1990 machten andere Kulturen nur 4 % des Ackerlandes aus. Diese Fläche hat sich in den letzten dreißig Jahren verdreifacht. Davon machte der Kartoffelanbau bereits etwas mehr als die Hälfte aus. Seit 1990 hat sich die Kartoffelanbaufläche mit einem Zuwachs von fast 30 000 ha mehr als verdreifacht. Die potenziell hohen Bruttomargen, die in den letzten Jahren beobachtet wurden, können die Begeisterung der Landwirte für diese Kultur erklären.

Dank günstiger Boden- und Klimabedingungen und der Präsenz wichtiger Verarbeitungsindustrien auf ihrem Gebiet konzentriert sich der Großteil der wallonischen Kartoffelproduktion auf das Lehmgebiet (70 %) und die Provinz Hennegau (51 %).

Die Kartoffelanbaufläche (Knollen und Setzlinge) nahm auch in Flandern zu, jedoch weniger ausgeprägt als in der Wallonie. Während 1990 in der Wallonie 27 % der belgischen Kartoffelanbaufläche bewirtschaftet wurden, sind es 43 % im Jahr 2023.

Entwicklung der Kartoffelanbauflächen im Laufe der Zeit

Die aus Amerika stammende Kartoffel brauchte lange, um sich in unserer Region zu etablieren. Im 19. Jahrhundert nahm sie jedoch einen wichtigen Platz in der menschlichen Ernährung ein, da im Vergleich zu Getreide höhere Erträge erzielt wurden. Die Stellung der Kartoffel hielt sich so lange, wie die Nahrungsmittelproduktion kaum ausreichte, um eine schnell wachsende Bevölkerung zu ernähren. Die außergewöhnliche Steigerung der Produktivität, die im landwirtschaftlichen Sektor im Laufe des 20. Jahrhunderts, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, zu beobachten war, führte zu einem Rückgang der Kartoffelanbauflächen, da die Kartoffel eher wegen ihres Nährwerts als wegen ihrer geschmacklichen Qualitäten verzehrt wurde. Der steigende Lebensstandard lenkte die Verbraucher auch von einem Produkt ab, das allgemein als Arme-Leute-Essen galt. In den 1970er-Jahren stieg die Produktion dank neuer Absatzmärkte mit der Entwicklung der verarbeitenden Industrie.

Seit den 1990er-Jahren steigt die Zahl der Hektar, auf denen Kartoffeln angebaut werden, stetig an, da die Nachfrage nach verarbeiteten Produkten auf dem Weltmarkt rasant zunimmt und die anderen Hauptkulturen (Getreide und Zuckerrüben) nicht rentabel sind. Das anhaltende Wachstum der Fast-Food-Ketten, die steigende Kaufkraft und der wachsende Tourismus haben den weltweiten Verbrauch von Tiefkühl-Pommes-frites und anderen Kartoffelzubereitungen (u. a. Kartoffelchips) angekurbelt. Das feucht-gemäßigte Klima, die tiefgründigen Böden und das Know-how der Erzeuger sorgen dafür, dass die belgischen Erträge zu den höchsten der Welt gehören. Die Verarbeitungsbetriebe haben sich in großem Umfang im Westen des Landes angesiedelt, im Herzen des nordwesteuropäischen Produktionsbeckens und in der Nähe der Exporthäfen (Antwerpen, Rotterdam, Dünkirchen), was zu einer weltweit unübertroffenen Wettbewerbsfähigkeit der Endprodukte geführt hat. Von 1990 bis 2020 stieg die mit Kartoffeln bepflanzte Fläche stetig und deutlich an. Im Jahr 2020 wirkte sich die Covid-Gesundheitskrise jedoch auf die Nachfrage aus und führte zu zahlreichen Lagerbeständen. Die direkte Folge war eine starke Verlangsamung des Wachstums der Kartoffelaussaat im Jahr 2021.

Die Einhaltung korrekter agronomischer und phytosanitärer Bedingungen sollte jedoch dazu führen, dass die belgische Kartoffelfläche nicht mehr als 100.000 ha und die wallonische Fläche nicht mehr als 45.000 ha beträgt (FIWAP).