En résumé : La Wallonie représente une part marginale de la production porcine belge, avec seulement 6 % du cheptel national. En 2024, la Wallonie compte un peu plus de 340 000 porcs, la tendance récente est à la baisse. La production porcine concerne aujourd’hui 4 % des exploitations wallonnes. Le cheptel moyen atteint 925 porcs par exploitation, avec de fortes disparités selon le degré de spécialisation.

Au sein des exploitations

- Cheptel

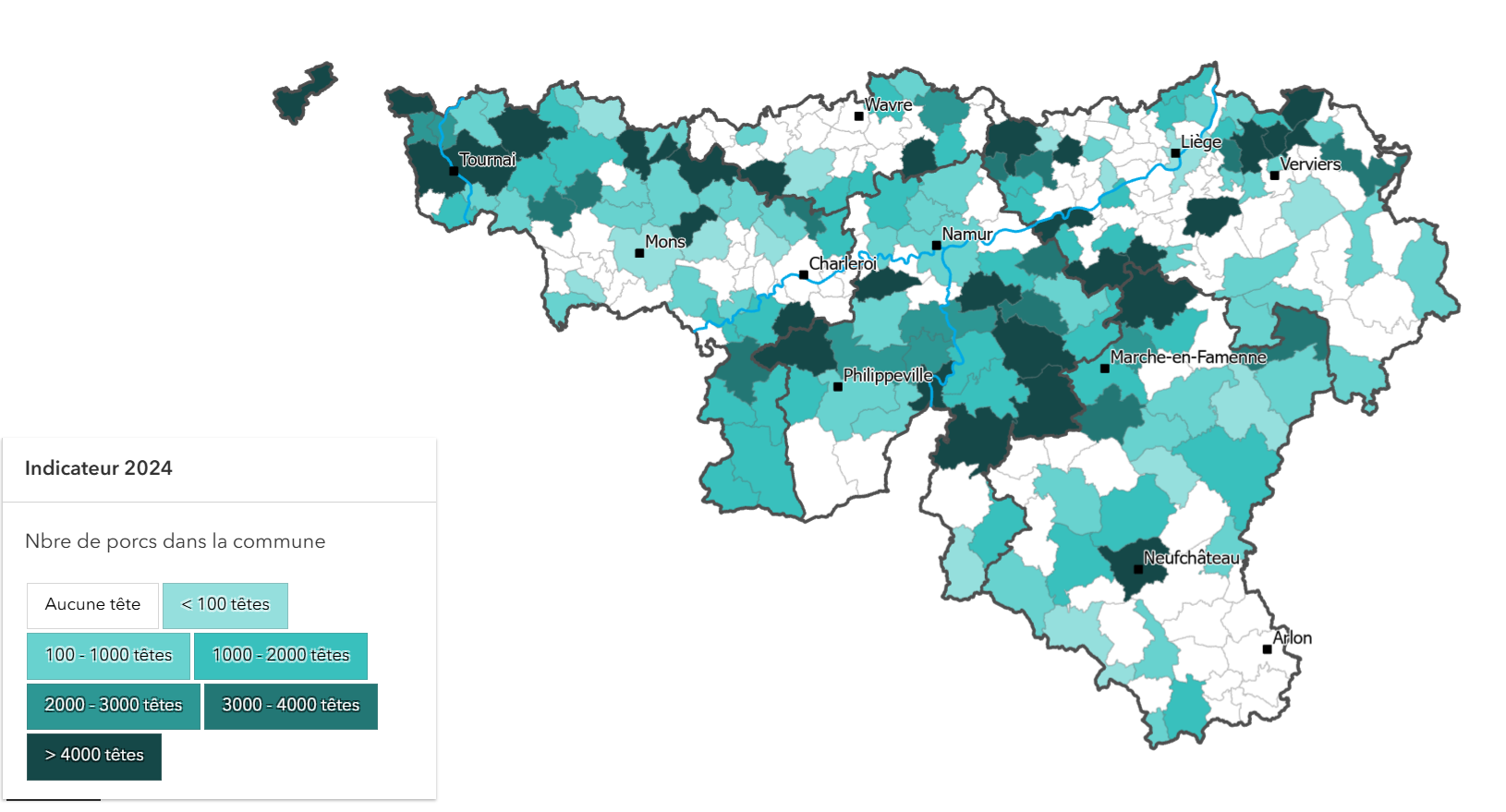

La Wallonie compte 341 164 porcs, soit 6 % du cheptel porcin belge. Cela représente une baisse de 13 % par rapport à 2010. Cette diminution a particulièrement été marqué entre 2021 et 2023. En revanche 2024 est relativement stable par rapport à l’année précédente.

Le cheptel est composé majoritairement de porcs à l’engrais (84 %), tandis que les porcelets (13 %) et les reproducteurs (3 %) sont moins présents. Depuis 2010, ce sont les reproducteurs qui ont le plus diminué (- 45 %). Cette structure reflète une spécialisation wallonne dans l’engraissement, en lien avec les contraintes environnementales en Flandre, qui ont favorisé les contrats d’intégration en Wallonie.

Evolution du nombre de porcs

Depuis les années 1980, le cheptel porcin wallon a fortement diminué, conséquence de la spécialisation des exploitations vers les grandes cultures ou les bovins. À l’inverse, la Flandre s’est tournée vers l’élevage de granivores, soutenue par ses zones portuaires et une densité de main-d’œuvre plus élevée.

Dans les années 1990, la production porcine a connu un regain d’intérêt en Wallonie, souvent comme activité de diversification. Ce développement a toutefois été freiné par plusieurs crises sanitaires, notamment celle de la dioxine en 1999. Paradoxalement, la crise de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) en 1996 a eu un effet favorable sur la production porcine, en redirigeant une partie de la demande vers la viande de porc.

Durant les années 2000, le cheptel porcin a progressé lentement mais régulièrement. En 2013, une chute apparente du nombre de porcs a été observée, non pas liée à une crise, mais à un changement méthodologique dans la comptabilisation des animaux, notamment avec l’intégration des données de la base SANITEL.

En 2018, la Peste Porcine Africaine a frappé la Gaume, entraînant l’abattage des cheptels concernés et une interdiction de repeuplement jusqu’en 2021.

Depuis lors, le cheptel s’est stabilisé autour de 375 000 têtes.

Depuis les années 1980, le cheptel porcin wallon a fortement diminué, conséquence de la spécialisation des exploitations vers les grandes cultures ou les bovins. À l’inverse, la Flandre s’est tournée vers l’élevage de granivores, soutenue par ses zones portuaires et une densité de main-d’œuvre plus élevée.

Dans les années 1990, la production porcine a connu un regain d’intérêt en Wallonie, souvent comme activité de diversification. Ce développement a toutefois été freiné par plusieurs crises sanitaires, notamment celle de la dioxine en 1999. Paradoxalement, la crise de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) en 1996 a eu un effet favorable sur la production porcine, en redirigeant une partie de la demande vers la viande de porc.

Durant les années 2000, le cheptel porcin a progressé lentement mais régulièrement. En 2013, une chute apparente du nombre de porcs a été observée, non pas liée à une crise, mais à un changement méthodologique dans la comptabilisation des animaux, notamment avec l’intégration des données de la base SANITEL.

En 2018, la Peste Porcine Africaine a frappé la Gaume, entraînant l’abattage des cheptels concernés et une interdiction de repeuplement jusqu’en 2021.

Depuis lors, le cheptel s’est stabilisé autour de 375 000 têtes.

- Détenteurs

Seulement 3 % des exploitations agricoles détiennent des porcs, c’est relativement stable depuis 2010 (4 %).

En 2024, il y a 369 détenteurs, soit 12 % des détenteurs belges. Ce nombre a diminué de 32 % depuis 2010.

- Cheptel moyen

Le cheptel moyen par exploitation a augmenté, passant de 721 en 2010 à 925 têtes en 2024. Cette tendance semble se stabiliser depuis une dizaine d’années. Ce qui n’est pas le cas en Flandre, où la progression continue en 2024 avec un cheptel moyen de 1 824 porcs, soit le double de celui observé en Wallonie.

La taille du cheptel dépend fortement du degré de spécialisation. 28 % des détenteurs élèvent entre 10 et 199 porcs, tandis que plus d’un tiers disposent de plus de 1 000 porcs, dont 8 % dépasse les 2 000 têtes. Avec un cheptel moyen supérieur à 3 400 porcs, ces derniers élèvent 30 % du cheptel wallon.

Au sein des OTE

- Cheptel

Les porcs sont majoritairement élevés dans des exploitations professionnelles (99,9 %).

Environ 80 % du cheptel porcin wallon est élevé dans des exploitations :

- Spécialisées dans l’élevage porcin (55 %),

- De type polyélevage (16 %),

- Combinant cultures et élevage de granivores (10 %).

Ce pourcentage global est resté relativement stable depuis 2010. Toutefois, la répartition entre ces trois types d’exploitations évolue progressivement. En effet, les difficultés conjoncturelles rencontrées dans la filière porcine semblent favoriser un glissement des élevages spécialisés vers des structures plus diversifiées, associant notamment la production porcine à des cultures.

- Détenteurs

Seuls 5 % des détenteurs de porcs ne sont pas actifs dans une exploitation professionnelle. Pour les autres, comme en 2010, un tiers gèrent une exploitation spécialisée en production porcine.

- Cheptel moyen

La taille du cheptel porcin varie fortement selon l’orientation technico-économique. Les exploitations spécialisées en production porcine affichent un cheptel moyen de 1 627 porcs, tandis que celles non spécialisées mais disposant d’un atelier porcin important (polyélevage ou cultures combinées aux granivores) comptent en moyenne près de 1 000 têtes. Quelle que soit l’orientation, la taille des troupeaux a progressé depuis 2010.