Dieses Blatt befasst sich mit der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Wallonie und deren Entwicklung im Laufe der Zeit nach zwei Ansätzen: ihren betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen [BWA] und ihrer Verteilung über das Gebiet.

Der wallonische Agrarsektor hat in 30 Jahren mehr als die Hälfte seiner Beschäftigten verloren und zählt im Jahr 2023 nur noch 12 423 Bauernhöfe. Zahlreiche Krisen, Politikwechsel, instabile Preise, Probleme beim Zugang zu Land und Arbeitsdruck haben dazu geführt, dass viele Betriebe hauptsächlich im Bereich der Milchrinderhaltung verschwunden sind. Seit einigen Jahren schien sich die Zahl der Betriebe zu stabilisieren, aber in diesem Jahr wurde ein Verlust von 2 % festgestellt. Die großen Betriebe (über 100 ha) nehmen hingegen zu.

Die Wallonie hat seit 1990 mehr als die Hälfte ihrer Betriebe verloren

Im Jahr 2023 beläuft sich die Gesamtzahl der Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe auf 12 423, was einem Verlust von 57 % seit 1990 entspricht. Dieser Rückgang (-3 % jährlich) stellt einen starken Trend dar. Seit 2018 schien sich diese Entwicklung mit einer sich stabilisierenden Anzahl von Betrieben zu verlangsamen, aber in diesem Jahr war der Verlust an Betrieben größer (247 Betriebe, -2 % im Vergleich zu 2022).

Die Ersatzrate ist ein wichtiger Indikator, um die Entwicklung der Anzahl der Betriebe zu beurteilen. Von 2001 bis 2010 lag diese Ersatzrate im Durchschnitt bei 0,32, d. h. gerade einer von drei landwirtschaftlichen Betrieben, die ihre Tätigkeit einstellten, wurde in diesem Zeitraum „ersetzt“. Diese Zahl stieg im nächsten Jahrzehnt (2011-2022) auf 0,83, was diesen Stabilisierungstrend widerspiegelt. Die frühen 2020er Jahre schienen diesen Trend mit einer Ersatzrate von 0,94 im Jahr 2020 fortzusetzen. Im Jahr 2023 hingegen ist ein starker Rückgang zu verzeichnen, mit einer Ersatzrate von 0,40 und somit nur 4 neuen Betrieben für 10 wegfallende Betriebe. Dieser Rückgang hatte im Jahr 2022 begonnen.

- Wallonische Betriebe professionalisieren sich im Laufe der Zeit

Um die Betriebe nach ihrer wirtschaftlichen Größe zu klassifizieren, stützen wir uns auf den Standardoutput [SO]. Betriebe mit weniger als 25.000 € SO werden als nicht professionelle Größe angesehen. Sie nutzen 2 % der wallonischen LNF und machen 1 % der gesamten wallonischen SO aus.

Im Jahr 2023 haben 84 % der wallonischen Betriebe, d. h. 10 462, eine professionelle Dimension, gegenüber 56 % im Jahr 1990. Im Gegensatz zur gesamten Beschäftigtenzahl der Betriebe in der Wallonie stieg die Zahl der professionellen Betriebe im Jahr 2023 leicht an.

- Die Zahl der auf Rinderzucht spezialisierten Betriebe nimmt ab, während die auf Ackerbau spezialisierten Betriebe innerhalb von 30 Jahren von 16 auf 35 % der wallonischen Betriebe ansteigen.

Die Analyse nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung [BWA] wird nur für die sogenannten professionellen Betriebe durchgeführt.

Im Jahr 2023 überwiegen die spezialisierten Rinderhaltungsbetriebe im wallonischen Agrarsektor und machen 44 % der wallonischen professionellen Betriebe aus, aber jedes Jahr nimmt ihre Bedeutung ab. Fast die Hälfte der spezialisierten Rinderhaltungsbetriebe ist auf die Fleischproduktion ausgerichtet. Die Spezialisierung auf Ackerbau betrifft 35 % der Betriebe.

Der Viehzuchtsektor verliert angesichts der wachsenden Zahl der auf Ackerbau spezialisierten Betriebe an Bedeutung. Innerhalb von dreißig Jahren hat sich der Anteil dieser Art von Betrieben verdoppelt. Dieser Anstieg lässt sich zum Teil durch die Aufgabe und Neuausrichtung eines Teils der Viehzuchtbetriebe, insbesondere auf Milchwirtschaft, erklären. Nur die auf Ackerbau und Fleischrinder spezialisierten BWA verzeichnen seit 1990 einen Anstieg ihrer Beschäftigtenzahl. In den letzten zwei Jahren ist die Beschäftigtenzahl in auf Fleischrinder spezialisierten Betrieben jedoch leicht gesunken, im Gegensatz zu den auf Ackerbau spezialisierten Betrieben. Die auf Milchrinder spezialisierten Betriebe verloren dagegen 77 % ihrer Beschäftigten.

Ein bedeutendes Konzentrationsphänomen ist hinsichtlich der Rinderproduktion zu beobachten. Seit 1990 ist die Zahl der Betriebe, die auf Rinderzucht spezialisiert sind, um 63 % gesunken, was auf eine Vielzahl von Gründen zurückzuführen ist. Die 1990er-Jahre waren geprägt von verschiedenen Gesundheitsskandalen wie „Hormon-Rindfleisch“ oder „Rinderwahnsinn“. Die Vorschriften wurden angepasst, die Gesundheitskontrollen verschärft und letztlich die Zuchtpraktiken geändert, was leider zu einer Verringerung der Gewinnspanne der Landwirte führte.

In diesen Jahren öffnete sich auch der europäische Markt für Fleischimporte und 1995 wurde die Welthandelsorganisation [WTO] gegründet, was zu einer größeren Preisinstabilität führte.

Seit den 2000er-Jahren haben die Gemeinsame Agrarpolitik [GAP] und ihre Instrumente zur Unterstützung der Landwirte eine stärker umweltorientierte Ausrichtung erhalten: nachhaltige Entwicklung, Schutz der Artenvielfalt usw. Aufs Neue musste sich die Welt der Viehzucht zu einer extensiveren Produktionsweise entwickeln.

Neben der Preisvolatilität und den steigenden Kosten für landwirtschaftliche Betriebsmittel hatten die Viehhalter in den letzten Jahren auch mit Dürreperioden zu kämpfen, die manchmal die Wintervorräte unter Druck setzten. Der Kontext bleibt somit schwierig, und dazu kommt noch die hohe Arbeitsbelastung, wenn man sich um Tiere kümmert. Denn die Viehzucht erfordert eine Anwesenheit rund um die Uhr, das ganze Jahr über. Der Arbeitsdruck kann hoch sein. Dies führt manchmal dazu, dass Ackerbau auf Kosten der Viehzucht bevorzugt wird. Dies erklärt zum Teil den Rückgang der spezialisierten Ackerbau- und Rinderzuchtbetriebe.

Die Einführung der Milchquoten im Jahr 1984 kam in gewisser Weise dem Fleischrindersektor zugute. Es ist eine nicht unerhebliche Umstellung von Milchviehbetrieben auf Fleischrinderherden zu beobachten. 1995 beendete die GAP jedoch die Garantie eines kostendeckenden Preises, und die Zahl der auf die Fleischrinderzucht spezialisierten landwirtschaftlichen Betriebe folgte daher demselben rückläufigen Trend.

Die Zahl der auf Milchvieh spezialisierten Betriebe nahm zwischen 1990 und 2010 rapide ab, schien sich dann zwischen 2010 und 2015 zu stabilisieren, um danach wieder anzusteigen. In den letzten Jahren hat der Milchsektor unter zahlreichen Krisen gelitten, sei es in Bezug auf die Preise (2009, 2016) oder auch 2015 mit dem Ende der Quoten.

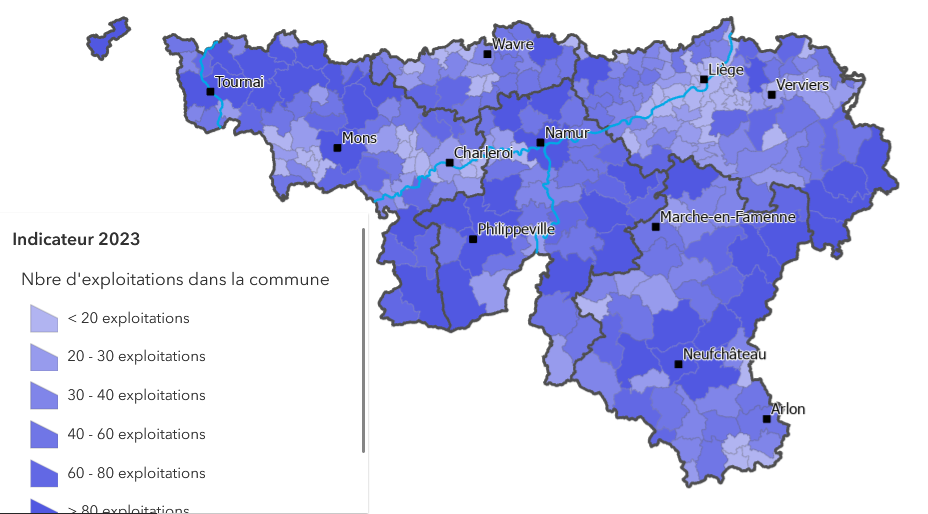

- Gebiete mit überwiegend auf die Rinderproduktion ausgerichteten oder historisch gesehen kleinen Betrieben verzeichneten die stärksten Rückgänge der Beschäftigtenzahlen

Innerhalb der landwirtschaftlichen Regionen sind im Jahr 2023 37 % der Betriebe im Lehmgebiet angesiedelt, das sind 4 550 Betriebe. Danach folgen das Condroz und die Ardennen mit 15 % bzw. 14 % der Betriebe. Diese landwirtschaftlichen Gebiete haben insgesamt die größten landwirtschaftlichen Nutzflächen [LNF], was erklären kann, warum es dort die meisten Betriebe gibt.

Der Rückgang der Zahl der Betriebe seit 1990 war besonders stark in den Hochardennen und im Weidegebiet (-73 % bzw. -65 %), Gebiete, die besonders auf die Milchproduktion ausgerichtet sind. In diesen Gebieten gab es zu diesem Zeitpunkt einen hohen Anteil an kleinen Betrieben (weniger als 25 ha), die in der Regel weniger widerstandsfähig gegenüber den Herausforderungen des Agrarsektors waren. Die von Ackerbau dominierten Lehm- und Sand- und Lehmgebiete verloren ebenfalls Betriebe, aber weniger stark: jedenr zweiten Bauernhof.

Im Jahr 2023 sind mehr als die Hälfte der wallonischen Betriebe in den Provinzen Hennegau (31 %) und Lüttich (24 %) angesiedelt.

Der Rückgang der Anzahl der Betriebe seit 1990 war am stärksten in der Provinz Lüttich (-62 %) und in der Provinz Luxemburg (-60 %). Verschiedene Elemente können diese Feststellung teilweise erklären. Diese Provinzen zeichnen sich durch die Anwesenheit vieler spezialisierter Rinderbetriebe aus, ein Sektor, dem in den letzten Jahren hart zugesetzt wurde (Milchkrisen, strukturell niedrige Preise für Rinder usw.). Außerdem gibt in diesen beiden Provinzen die Hälfte der Landwirte im Alter von 50 Jahren und älter an, keinen Nachfolger zu haben; das ist mehr als in den anderen Provinzen. Und schließlich sind die Betriebe in der Provinz Lüttich im Durchschnitt kleiner, da diese Art von Betrieben in der Regel weniger widerstandsfähig ist.

Im Jahr 2023 werden in der Wallonie 36 % der belgischen Betriebe gezählt, während sie 54 % der LNF belegen. Die Betriebsdichte ist in Flandern höher als in der Wallonie, was sicherlich auf die unterschiedlichen Produktionsarten (z. B. Hydrokultur) zurückzuführen ist. Seit 1990 hat Flandern mit -62 % etwas mehr Betriebe verloren als die Wallonie.

Mit 17 % im Jahr 2023 nimmt die Zahl der großen Betriebe (>100 ha LNF) weiter zu.

Im Jahr 2023 bewirtschaftet ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe eine LNF von weniger als 25 ha, während 17 % der Betriebe über eine LNF von mehr als 100 ha verfügen.

Diese Verteilung hat sich seit 1990 stark verändert, als Betriebe mit weniger als 25 ha 60 % und Betriebe mit mehr als 100 ha nur 2 % der Landwirte stellten. Die „kleinsten“ Betriebe verschwinden oft, weil es keinen Nachfolger gibt oder weil sie nicht widerstandsfähig genug sind, um auf die Entwicklungen im Agrarsektor zu reagieren. Außerdem hat die Modernisierung der Landwirtschaft im Anschluss an die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) die Produktionsmittel perfektioniert und die Effizienz der Methoden erhöht. Die verfügbare Fläche wird dann meist von benachbarten Landwirten übernommen, die dadurch ihre eigene Fläche vergrößern.

Einer von zehn Betrieben wählte den Status „juristische Person“

Achtung! Die hier verwendeten Daten sind die letzten uns zur Verfügung stehenden Daten und beziehen sich auf das Jahr 2020. Nach Erhalt der aktualisierten Daten werden wir den Inhalt dieses Absatzes aktualisieren.

Landwirtschaftliche Betriebe können nach 2 Hauptformen klassifiziert werden: natürliche Person und juristische Person.

Im Jahr 2020 haben 13 % der Betriebe den Status einer „juristischen Person“ in Form einer Gesellschaft. Diese Betriebe nutzen 15 % der gesamten wallonischen LNF. Mehr als die Hälfte dieser Betriebe (56 %) sind auf Ackerbau spezialisiert und 18 % auf Rinderproduktion, hauptsächlich Fleisch. Iim Lehmgebit, im Sand- und Lehmgebiet und im Condroz gibt es verhältnismäßig mehr Betriebe mit dem Status „juristische Person“ als in den anderen landwirtschaftlichen Gebieten.

Das Auftreten von juristischen Personen ist im wallonischen Landwirtschafts- und Gartenbausektor nicht neu, aber diese Betriebsform weist in den letzten Jahren eine deutliche Aufwärtstendenz auf. Ihre Zahl ist jedoch immer noch gering, hat sich aber seit 1990 von 340 auf 1 628 Betriebe verfünffacht.

Von den 11 082 Betrieben mit dem Status „natürliche Person“ sind 1926 Vereinigungen (Ehemann-Ehefrau, Vater-Sohn usw.).