Dieses Datenblatt untersucht die Rinderherden, die zur Fleischerzeugung gehalten werden: ihre Gesamt- und Durchschnittsbestände und die Anzahl der Halter sowie ihre beobachtete Entwicklung im Laufe der Zeit, nach den verschiedenen Betriebswirtschaftliche Ausrichtung [BWA] und der geografischen Verteilung. Vereinbarungsgemäß werden im Rahmen dieser Analyse nur Herden mit mindestens 5 Mutterkühen berücksichtigt.

Der durchschnittliche Fleischkuhbestand in den haltenden Betrieben verdoppelte sich in den letzten dreißig Jahren aufgrund der kombinierten Wirkung einer höheren Anzahl von Kühen und einer geringeren Anzahl von Haltern. Besonders ausgeprägt ist dies in Gebieten, die auf die Zucht von Fleischrindern spezialisiert sind. Im Jahr 2023 liegt der durchschnittliche Bestand bei 47 Fleischkühen pro Betrieb. Die Zahl der Betriebe mit 75 und mehr Kühen nimmt in der Landschaft rasch zu, bleibt aber in der Minderheit.

Obwohl der wallonische Fleischrinderbestand zwanzig Jahre lang gewachsen ist, ist er seither einem gegenläufigen Trend unterworfen, insbesondere in den Gebieten, die sich dieser Produktion widmen

Im Jahr 2023 machen Fleischkühe 220 271 Tiere oder 22 % des wallonischen Rinderbestands aus.

Im Gegensatz zu den Milchkühen ist die Zahl der Fleischkühe seit 1990 um 8 % gestiegen. Diese Tendenz schwankt und hängt von gesundheitlichen Unwägbarkeiten und/oder Änderungen der Politik ab. So kann man die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) von 1992 erwähnen, die zu einem Anstieg der Zahl der Fleischkühe bis zu ihrem Höhepunkt im Jahr 2001 (± 343 000 Stück) führte. Die verschiedenen Gesundheitskrisen Anfang der 2000er Jahre (Dioxin, BSE), die GAP-Reformen und die geringere Rentabilität des Sektors führten zu einem bis heute anhaltenden Rückgang des Viehbestands.

- In den letzten drei Jahrzehnten wurden drei Viertel der Fleischkühe in auf die Haltung von Fleischrindern spezialisierten Betrieben gehalten.

Die Analyse nach der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung [BWA] wird nur für die sogenannten professionellen Betriebe durchgeführt. Im Jahr 2023 werden nur 1 000 Mutterkühe nicht in diesen Betrieben gehalten.

Drei Viertel der Fleischkühe werden von auf die Haltung von Fleischrindern spezialisierten Betrieben (52 %) gehalten und solchen, die Milch- und Fleischrinder kombinieren (21 %). Bereits 1990 hielten die auf Fleischrinder spezialisierten Betriebe die meisten Kühe (44 %), während die Betriebe, die Milch- und Fleischrinder kombinierten, nur 16 % des wallonischen Bestands ausmachten. Seit 2014 ist die Zahl der Leisch Kühe in auf Fleischrinder spezialisierten Betrieben tendenziell gestiegen, während bei den anderen Betriebstypen das Gegenteil der Fall ist.

- Betriebe in den Ardennen halten 29 % des wallonischen Mutterkuhbestands

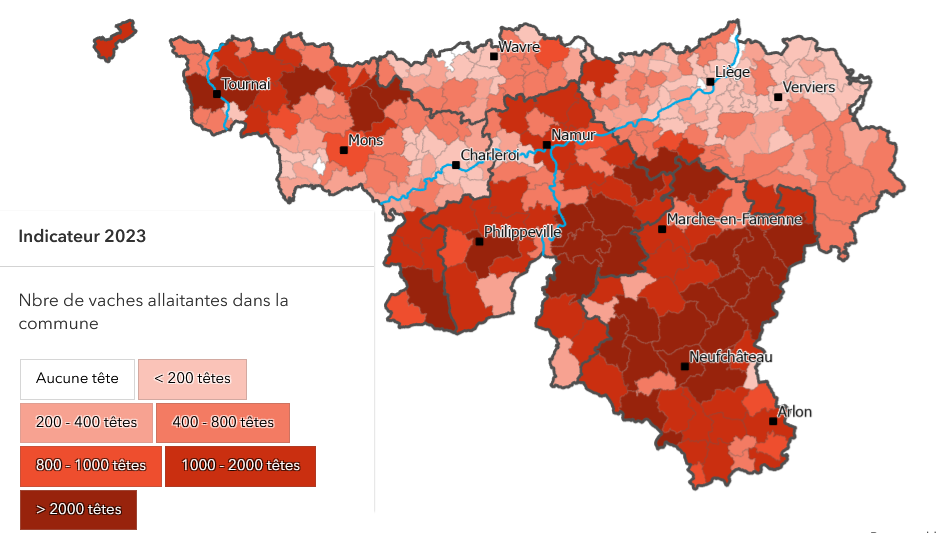

Die Anzahl der Fleischkühe ist gleichmäßig über die landwirtschaftlichen Gebiete verteilt. Im Jahr 2023 sind 56 % der Betriebe in den Ardennen auf Fleischrinder spezialisiert und halten 29 % des wallonischen Viehbestands. Mit einem Viertel der Fleischkühe steht das Lehmgebiet an zweiter Stelle. Seit 1990 hat das Lehmgebiet einen Anstieg der Zahl der Fleischkühe um 29 % verzeichnet, während die Ardennen 18 % ihres Gesamtbestands verloren haben.

Im Jahr 2023 hält die Provinz Luxemburg mit 38 % der wallonischen Gesamtzahl die meisten Fleischkühe. An zweiter Stelle stehen die Provinz Namur und das Gebiet Hennegau mit jeweils einem Fünftel des wallonischen Viehbestands. Seit 1990 hat die Provinz Luxemburg 11 % ihrer Fleischkühe verloren. Dies ist unter anderem auf den deutlich größeren Erfolg des biologischen Landbaus und die damit verbundene Extensivierung der Anbaumethoden zurückzuführen. Der größte Zuwachs ist hingegen in der Provinz Hennegau zu verzeichnen.

Die Mehrheit der belgischen Fleischkühe befindet sich in der Wallonie, gegenüber 38 % in Flandern. Die Entwicklung in beiden Gebieten folgt demselben Trend. Innerhalb von drei Jahrzehnten war der Anstieg der Zahl der Fleischkühe jedoch in Flandern am stärksten (+29 %).

Die Wallonie hat seit 1990 44 % ihrer Fleischkuhhalter verloren, vor allem in auf die Haltung von Fleischrindern spezialisierten Gebieten.

Im Jahr 2023 halten 4 729 Landwirte (38 % der wallonischen Betriebe) mindestens 5 Fleischkühe. Vor drei Jahrzehnten war dieser Anteil mit 29 % geringer; Somit verlor die Wallonie 44 % dieser Halter.

Verschiedene Faktoren können dieses Phänomen erklären, wie z. B. Krisen (Dioxin, BSE), GAP-Reformen oder Zeiten der Überproduktion. Außerdem ist die Gesamtzahl der Landwirte stetig gesunken, was sich in der Anzahl der Fleischkuhhalter widerspiegelt, da die Fleischproduktion in der Wallonie ein wichtiger Sektor ist.

- Die meisten Mutterkuhhalter konzentrieren sich auf zwei betriebswirtschaftliche Ausrichtungen

98 % der Betreiber von mindestens 5 Fleischkühen gehören zu den sogenannten professionellen Betrieben. Im Jahr 2023 führen 46% der Betreiber einen auf Fleischrinder spezialisierten Betrieb. Zu den Betrieben mit Milch- und Fleischrindern und den Betrieben mit Ackerbau und Rindern gehören je ein Fünftel der Fleischrinderhalter.

1990 war der Anteil unabhängig von der Spezialisierung des Betriebs relativ ähnlich: 28 % für diejenigen, die auf Fleischrinder spezialisiert sind,17 % für diejenigen, die Milch- und Fleischrinder kombinieren und 21 % für diejenigen, die Ackerbau und Rinderhaltung betreiben.

- Auf Fleischrinder spezialisierte Gebiete verlieren die meisten Halter

Im Jahr 2023 stellen das Lehmgebiet und die Ardennen zusammen die Hälfte der wallonischen Fleischkuhhalter. Innerhalb von drei Jahrzehnten verloren die Ardennen mehr als die Hälfte (59 %) ihrer Halter, das Lehmgebiet ein Drittel (32 %).

Auf Provinzebene dominieren die Provinzen Luxemburg und Hennegau mit 30 bzw. 28 % der Halter. Vor drei Jahrzehnten dominierte die Provinz Luxemburg mit praktisch vier von zehn Haltern die wallonische Landschaft, seitdem hat sie jedoch mehr als die Hälfte ihrer Halter verloren.

Im Jahr 2023 verteilen sich die Halter von Fleischrindern fast zu gleichen Teilen auf Flandern und die Wallonie. Seit Anfang der 1990er Jahre geht die Zahl der Halter in beiden Gebieten zurück, in Flandern jedoch etwas weniger stark (-37 %) als in der Wallonie (-44 %).

Die durchschnittliche Anzahl der Fleischkühe pro Betrieb hat sich in drei Jahrzehnten verdoppelt, vor allem in Betrieben, die auf die Haltung von Fleischrindern spezialisiert sind.

Im Jahr 2023 liegt der durchschnittliche Viehbestand pro Betrieb in der Wallonie bei 47 Fleischkühen. Diese Zahl hat sich in drei Jahrzehnten verdoppelt, was auf die kombinierte Wirkung einer Zunahme der Herdengröße um 8 % und eines Rückgangs der Halter um etwa 44 % zurückzuführen ist.

- Die Größe des durchschnittlichen Viehbestands und seine Entwicklung im Laufe der Zeit sind je nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung sehr unterschiedlich

In den sogenannten professionellen Betrieben liegt der durchschnittliche Fleischkuhbestand pro Betrieb im Jahr 2023 bei 47 Kühen, wobei diese Zahl je nach betriebswirtschaftlicher Ausrichtung [BWA] stark variiert. In Betrieben, die auf Fleischrinder spezialisiert sind oder Milch- und Fleischrinder kombinieren, liegt die durchschnittliche Anzahl an Fleischkühen bei etwa 50 Stück pro Betrieb. In Betrieben, die Ackerbau und Rinderhaltung kombinieren, ist diese Zahl mit 43 Kühen immer noch beachtlich.

Die durchschnittliche Anzahl der Kühe entwickelte sich je nach den verschiedenen Arten der BWA nicht immer gleich. So hatten auf Fleischrinder spezialisierte Betriebe im Jahr 1990 bereits eine durchschnittlich große Herde (47 Fleischkühe), die nur um 16 % gestiegen ist. Im Gegensatz dazu stehen die Betriebe, die Milch- und Fleischrinder kombinieren und deren durchschnittlicher Viehbestand (26 Fleischkühe pro Betrieb im Jahr 1990) in drei Jahrzehnten um 85 % gestiegen ist.

- Gebiete, die traditionell auf Fleischrinderzucht ausgerichtet sind, verzeichneten den stärksten Anstieg des durchschnittlichen Viehbestands in dreißig Jahren

Im Jahr 2023 werden im Lehmgebiet, in dem auf Ackerbau spezialisierte Betriebe eine große Rolle spielen, 23 % der Fleischkühe von 28 % der wallonischen Fleischkuhhalter gehalten. Dennoch ist der durchschnittliche Viehbestand pro Betrieb gering (38 Tiere pro Betrieb). Im Gegensatz dazu verfügen die Ardennen über den größten durchschnittlichen Viehbestand (59 Fleischkühe pro Betrieb).

Was die Provinzen betrifft, so weisen Luxemburg und Namur mit mehr als 50 Fleischkühen pro Betrieb den höchsten durchschnittlichen Viehbestand auf, was einer Verdoppelung des durchschnittlichen Viehbestands seit 1990 entspricht.

Mit durchschnittlich 32 Fleischkühen pro Betrieb zeichnet sich Flandern durch kleinere Betriebe als die Wallonie aus. Seit 1990 hat sich die durchschnittliche Anzahl der Fleischkühe pro Betrieb verdoppelt, liegt aber immer noch unter dem durchschnittlichen wallonischen Bestand.

Innerhalb von drei Jahrzehnten stieg die Zahl der Besitzer von Herden mit mehr als 75 Fleischkühen um das 3,5-fache an

Im Jahr 2023 halten 40 % der Fleischkuhhalter zwischen 5 und 25 Fleischkühe, was 12 % des wallonischen Viehbestands ausmacht. Diese Gruppe ist im Vergleich zu 1990, als sie noch zwei Drittel der wallonischen Halter ausmachte, zurückgegangen.

Betriebe mit mehr als 75 Fleischkühen (19 % der Betreiber) halten die Hälfte der wallonischen Fleischkühe. Vor drei Jahrzehnten gab es nur sehr wenige dieser Halter (± 250, d. h. 2 % der wallonischen Halter).

In Betrieben, die auf die Haltung von Fleischrindern spezialisiert sind, schwankt die Bereitschaftsarbeit pro AKE je nach Größe der Herde zwischen 2 und 5 Stunden pro Tag

Der Begriff der Arbeitskräfteeinheit [AKE] spiegelt die Anzahl der Vollzeitäquivalente wider, die in der Landwirtschaft arbeiten. Daten über Arbeitskräfteeinheiten sind nur bei den Strukturerhebungen verfügbar, d. h. in den Jahren 0 - 3 oder 6. Aus diesem Grund kann dieser Teil erst 2023 aktualisiert werden.

In der Wallonie wurde vom Centre wallon de recherches agronomiques [CRA-W] (Wallonisches Zentrum für agronomische Forschung) ein Referenzsystem für die Arbeitszeit in Mutterkuhbetrieben entwickelt (Projekt OTEL 2). Nach diesem Projekt erfordert die Fleischrinderhaltung ± 13 Std./GVE/Jahr an Bereitschaftsarbeit, wobei diese Zeit nach verschiedenen Kriterien variiert, u. a. nach der Größe der Herde (von 15:30 bis 10:15 Uhr). Hinzu kommen noch die Arbeit im Zusammenhang mit saisonalen Aktivitäten, die Erledigung anderer betrieblicher Aktivitäten und die Verwaltungsarbeit.

Der Arbeitsdruck ist in Fleischrinderbetrieben geringer als in Milchrinderbetrieben, wo die Arbeitsbereitschaft 35 Stunden/GVE/Jahr erreicht.

Je größer der Betrieb, desto höher ist die Anzahl der Rinder pro AKE. Größenvorteile, funktionellere Ausrüstungen oder Gebäude können unter anderem diese Steigerung der Arbeitseffizienz erklären. Allerdings ist mit zunehmender Herdengröße ein Anstieg der Dauer der Bereitschaftsarbeit pro AKE zu verzeichnen. Im Jahr 2020 steigt diese Zeit von +/- 2 Stunden pro AKE bei kleinen Herden auf plus/minus 5 Stunden bei der größten Herde.